Верования древних славян |

Приложения 1. Властелины иного мира.

Человек, встречающий на границе мира жизни и смерти избушку Бабы Яги, как правило, направляется в иной мир, чтобы освободить пленную царевну. Для этого он должен приобщиться к миру мертвых. Обычно он просит Ягу накормить его, и она дает ему пищу мертвых. Есть и другой вариант – быть съеденным Ягой и таким образом оказаться в мире мертвых. Пройдя испытания в избе Бабы Яги, человек оказывается принадлежащим одновременно к обоим мирам, наделяется многими волшебными качествами, подчиняет себе разных обитателей мира мертвых, одолевает населяющих его страшных чудовищ, отвоевывает у них волшебную красавицу и становится царем. 2. Домовые. Известный русский этнограф С.В.Максимов так рассказывал о происхождении поверий о домовых: “Когда Господь при сотворении мира сбросил на землю всю непокорную и злую небесную силу, которая возгордилась и подняла мятеж против своего Создателя, на людские жилья тоже попадали нечистые духи. Отобрались ли сюда те, которые были подобрее прочих, или так случилось, что, поселившись поближе к людям, они обжились и пообмякли, умягчились нравом. Не сделавшись злыми врагами, как водяные, лешие и прочие черти, они как бы переродились: превратились в доброхотов и при этом даже оказались с привычками людей веселого и шутливого нрава. Большая часть верующих так к ним привыкла… что не согласна признавать домовых за чертей и принимает их в своих представлениях за особую отдельную добрую породу… Искушенные житейским опытом, хозяйки-бабы… отрезают один сукрой от каравая хлеба и кладут его под печку. Это – тому незримому хозяину, который вообще зовется “домовым”… В таких местах, где ему совершенно верят и лишь иногда, грешным делом, позволяют сомневаться, соблюдается очень древний обычай, о котором в других местах давно уже и забыли. Кое-где… хозяйка дома до рассвета (чтобы никто не видел) старается три раза обежать новую избу нагишом, с приговором: “Поставлю я около двора железный тын, чтобы через этот тын ни лютый зверь не перескочил, ни гад не переполз, ни лихой человек ногой не переступил и дедушка-лесной через него не заглядывал”. А чтобы был этот “замок” крепок, баба в воротах перекидывается кубарем, также до трех раз и тоже с заученным приговором…”. 3. Добрыня и Змей. Облик чудовища, которому поклонялись древние славяне, наиболее ярко обрисован в былине “Добрыня и Змей”. Змей – владыка волшебной реки – нападает на плывущего по этой реке богатыря Добрыню. Змей прилетает по воздуху, дышит огнем. Прозвище Горыныч и каменные пещеры, где томятся пленники, указывают на каменную природу Змея. Итак, Змей – хозяин иного мира, он связан с четырьмя стихиями и воплощает их все. Однако Добрыня побеждает его странным на первый взгляд способом – кинув в него шапку с землей. Четыре стихии, которые воплощает Змей (воздух, вода, огонь и камень), - это стихии “дикие”, над ними древний человек был не властен, а вот земля – стихия жизни, “своя” стихия, владыка мира смерти должен был отступить перед ней. Со временем древний миф приобрел новую окраску: Змей стал восприниматься как воплощение язычества; Добрыня, чье имя на древнерусском языке означает “самый лучший”, приобрел княжескую родословную, слился с образом своего реально существовавшего тезки, приходившегося дядей Владимиру Святославичу; шапка с землей была заменена “колпаком земли греческой”, т.е. византийским монашеским клобуком, а вся былина превратилась в аллегорию принятия христианства. 4.Збручский идол. Большинство славянских идолов были деревянными и потому не сохранились. Збручский идол X в., один из немногих, дошедших до наших дней, находится в настоящее время в Краковском археологическом музее. Идол имеет четыре грани. Т.е. сила его распространяется на все четыре стороны. Верхнюю часть граней занимают изображения богинь с рогом и кольцом в руках и богов с мечом и конем, а также со знаком солнца. В средней части идола – ряд взявшихся за руки мужчин и женщин; ниже – коленопреклоненный бог, показанный на одной грани в фас, а на двух других – в профиль. Попытка истолковать символику этого идола была предпринята академиком Б.А.Рыбаковым. Он сопоставляет богиню, держащую рог (символ изобилия), с Макошью, матерью урожая; богиню, держащую кольцо (символ брака), - с Ладой, покровительницей свадеб. Бога, на поясе которого висит меч, а у ног скачет конь, Рыбаков отождествляет с Перуном – покровителем воинов, а бога с солнечным знаком на одежде – с Дажьбогом, владыкой солнечного света. Коленопреклоненный бог, держащий на руках землю, является, по мнению ученого, Велесом – богом земли и подземного мира. Деление идола на три части служит символом мироздания: горний мир, где живут боги, земной мир людей и преисподняя – обитель подземного бога.

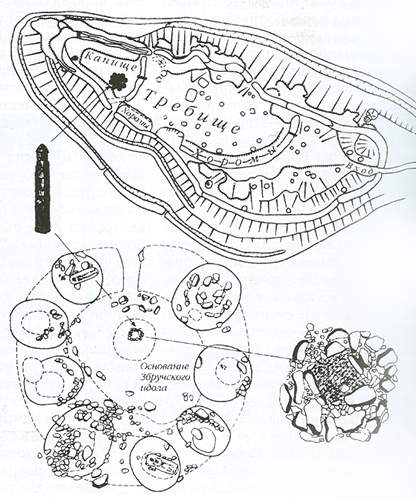

5. “Слово о полку Игореве” и языческие боги. Жемчужина древнерусской литературы конца XII в. “Слово о полку Игореве” - произведение, созданное в эпоху двоеверия и сохранившее многие языческие представления. Наиболее архаичны плач Ярославны и бегство Игоря. Герои в этих сценах обращают свои мольбы непосредственно к стихиям (ветру, солнцу, Днепру, Донцу), а не к божествам. Более того, автор говорит о самих героях как об оборотнях (хотя в “Слове” это, скорее, литературный прием) – Ярославна летит кукушкой, Игорь бежит из плена в облике то горностая, то утки, то волка или сокола. Волком рыскал по Руси и князь Всеслав. В “Слове” упомянуты языческие боги, наиболее древний из которых – Див (его имя первоначально означало “небесный бог”, а затем – “чудесный”). Это полузабытое божество было близко к Семарглу (он мыслился крылатым и сидящим на вершине дерева) и представлялось враждебным – Див накликал беду на Русь, он набрасывался на страну, потерпевшую поражение. В “Задонщине” - памятнике древнерусской литературы XIV в., описывающем победу на Куликовом поле, - о Диве, воплощении бед Руси, говорится как о поверженном, сброшенном на землю. Из “Слова” мы узнаем, что ветры – внуки Стрибога, а русский народ – Дажьбожий внук; движущееся по небу солнце названо Хорсом. Несмотря на то что в основе “Слова” лежит битва, Перун не упомянут ни разу – видимо, потому, что его культ не был популярен в народе и быстро забылся. Зато упомянут Велес; его внуком назван вещий Боян – поэт, знаток старины, возможно, провидец. Велес мыслился покровителем поэтов-пророков, а Дажьбог – защитником всей Руси; это покровительство обозначено в “Слове” как родство – народ и поэт названы внуками богов. |